【目次】

耳鳴りは「脳」がつくり出している音だった?

脳が疲れると、なぜ耳鳴りが起こるのか

こんな人は要注意!「脳過労型耳鳴り」のサイン

脳の疲れを取る3つのポイント

整体でできる「脳の休息」

耳鳴りと聞くと、「耳のトラブル」や「加齢による聴力の低下」をイメージする方が多いのではないでしょうか。

ところが近年、“耳”ではなく“脳の疲労”が原因で起こる耳鳴りが増えています。

特に、ストレスを抱えやすい現代人に多いタイプです。

今回は「脳過労と耳鳴りの関係」について、わかりやすく解説します。

■耳鳴りは「脳」がつくり出している音だった?

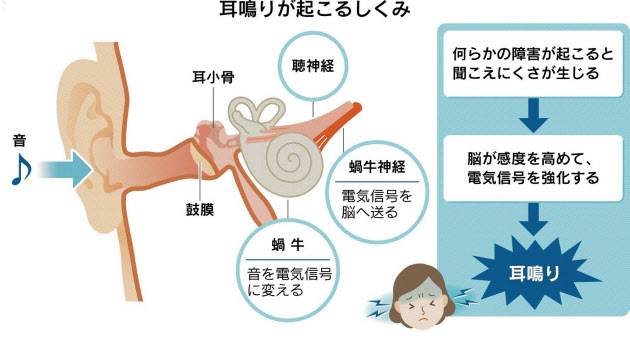

耳鳴りとは、実際には外部で音が鳴っていないのに、「キーン」「ジー」「ザー」などの音が聞こえる状態をいいます。

この音は、耳の中で鳴っているわけではありません。

最新の研究では、耳鳴りの多くは「脳の聴覚野」という部分の過剰な興奮によって生まれると考えられています。

たとえば、聴力が低下すると脳は「聞こえない部分の音を補おう」として、内部で信号を作り出します。

これが“幻の音”=耳鳴りとなって聞こえるのです。

つまり耳鳴りは、脳が過敏に働きすぎているサインでもあるのです。

■脳が疲れると、なぜ耳鳴りが起こるのか

脳は常に膨大な情報を処理しています。

仕事のストレス、スマホやパソコンによる刺激、悩みや不安など…。

こうした要因が続くと、脳は休む間もなく働き続ける状態になります。

これがいわゆる「脳過労(のうかろう)」です。

脳が疲れると、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になります。

交感神経が高ぶると血流が悪化し、内耳や脳の血液循環が低下します。

その結果、聴覚をつかさどる神経が敏感になり、耳鳴りが強くなるという悪循環に陥ります。

さらに脳過労状態では、音を「過剰に処理する」傾向も生まれます。

小さな雑音さえも気になりやすくなり、耳鳴りを強く感じるようになるのです。

■こんな人は要注意!「脳過労型耳鳴り」のサイン

以下のような傾向がある方は、耳鳴りの原因が“脳の疲労”にある可能性があります。

・常に頭が重い、考えすぎて疲れる

・夜になっても頭が冴えて眠れない

・仕事や人間関係でストレスを抱えている

・肩こり・首こりが慢性的にある

・耳鳴りがストレスで強くなったり弱くなったりする

これらのサインがある場合、耳の検査で異常が見つからなくても、脳や自律神経の疲れが根本原因になっていることが多いです。

■脳が疲れると、なぜ耳鳴りが起こるのか

脳は常に膨大な情報を処理しています。

仕事のストレス、スマホやパソコンによる刺激、悩みや不安など…。

こうした要因が続くと、脳は休む間もなく働き続ける状態になります。

これがいわゆる「脳過労(のうかろう)」です。

脳が疲れると、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になります。

交感神経が高ぶると血流が悪化し、内耳や脳の血液循環が低下します。

その結果、聴覚をつかさどる神経が敏感になり、耳鳴りが強くなるという悪循環に陥ります。

さらに脳過労状態では、音を「過剰に処理する」傾向も生まれます。

小さな雑音さえも気になりやすくなり、耳鳴りを強く感じるようになるのです。

■こんな人は要注意!「脳過労型耳鳴り」のサイン

以下のような傾向がある方は、耳鳴りの原因が“脳の疲労”にある可能性があります。

・常に頭が重い、考えすぎて疲れる

・夜になっても頭が冴えて眠れない

・仕事や人間関係でストレスを抱えている

・肩こり・首こりが慢性的にある

・耳鳴りがストレスで強くなったり弱くなったりする

これらのサインがある場合、耳の検査で異常が見つからなくても、脳や自律神経の疲れが根本原因になっていることが多いです。

■脳の疲れを取る3つのポイント

耳鳴りを改善するには、「音を消そう」とするよりも、脳の疲労を回復させることが大切です。

ここでは日常でできる3つの方法を紹介します。

① 脳を休ませる「何もしない時間」をつくる

脳は刺激を受け続けることで疲弊します。

スマホやテレビを消して、5〜10分だけ“ぼーっとする時間”を取りましょう。

短時間でも脳がリセットされ、自律神経のバランスが整いやすくなります。

② 深い呼吸で自律神経を整える

耳鳴りが強く感じるときほど、呼吸は浅く速くなっています。

「4秒吸って、6秒吐く」深呼吸を数分行うだけで、副交感神経が優位になり、脳の緊張がゆるみます。

リラックス状態をつくることで、耳鳴りが和らぐケースも少なくありません。

③ 首・肩まわりをほぐして血流改善

脳に流れる血液の通り道は、首です。

首こり・肩こりがあると、脳や内耳への血流が滞りやすくなります。

整体やストレッチで首周りをゆるめることで、脳の疲労回復にもつながります。

■整体でできる「脳の休息」

整体では、単に筋肉をほぐすだけでなく、自律神経や脳のリズムを整えるアプローチが可能です。

頭部や首の筋緊張を緩め、呼吸を深めることで、脳が“休息モード”に入りやすくなります。

その結果、耳鳴りが軽減するケースも多く見られます。

「耳には異常がないのに、音が止まらない…」

そんな方は、耳ではなく“脳”に目を向けることが改善の第一歩です。

まとめ

耳鳴りは決して「気のせい」ではありません。

そして、耳だけの問題でもありません。

現代人の多くが抱える“脳の疲労”こそ、耳鳴りを引き起こす大きな要因です。

脳を休ませる習慣を取り入れ、心と体をリラックスさせること。

それが、つらい耳鳴りを和らげるための何よりの近道です。

KIC九大学研都市整骨院では、姿勢や筋肉のバランスを調整し血流を全身の血流を促して耳鳴りの改善に導きます。

耳鳴りや何かお身体の事でお困りでしたら当院までお気軽にご相談下さい。

■脳の疲れを取る3つのポイント

耳鳴りを改善するには、「音を消そう」とするよりも、脳の疲労を回復させることが大切です。

ここでは日常でできる3つの方法を紹介します。

① 脳を休ませる「何もしない時間」をつくる

脳は刺激を受け続けることで疲弊します。

スマホやテレビを消して、5〜10分だけ“ぼーっとする時間”を取りましょう。

短時間でも脳がリセットされ、自律神経のバランスが整いやすくなります。

② 深い呼吸で自律神経を整える

耳鳴りが強く感じるときほど、呼吸は浅く速くなっています。

「4秒吸って、6秒吐く」深呼吸を数分行うだけで、副交感神経が優位になり、脳の緊張がゆるみます。

リラックス状態をつくることで、耳鳴りが和らぐケースも少なくありません。

③ 首・肩まわりをほぐして血流改善

脳に流れる血液の通り道は、首です。

首こり・肩こりがあると、脳や内耳への血流が滞りやすくなります。

整体やストレッチで首周りをゆるめることで、脳の疲労回復にもつながります。

■整体でできる「脳の休息」

整体では、単に筋肉をほぐすだけでなく、自律神経や脳のリズムを整えるアプローチが可能です。

頭部や首の筋緊張を緩め、呼吸を深めることで、脳が“休息モード”に入りやすくなります。

その結果、耳鳴りが軽減するケースも多く見られます。

「耳には異常がないのに、音が止まらない…」

そんな方は、耳ではなく“脳”に目を向けることが改善の第一歩です。

まとめ

耳鳴りは決して「気のせい」ではありません。

そして、耳だけの問題でもありません。

現代人の多くが抱える“脳の疲労”こそ、耳鳴りを引き起こす大きな要因です。

脳を休ませる習慣を取り入れ、心と体をリラックスさせること。

それが、つらい耳鳴りを和らげるための何よりの近道です。

KIC九大学研都市整骨院では、姿勢や筋肉のバランスを調整し血流を全身の血流を促して耳鳴りの改善に導きます。

耳鳴りや何かお身体の事でお困りでしたら当院までお気軽にご相談下さい。